Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации приглашает принять участие во Второй ежегодной студенческой олимпиаде по управлению проектами «Квазар».

Олимпиада – это открытый международный конкурс, задачами которого являются:

- Популяризация и развитие тематики проектного управления в студенческой среде.

- Мотивация студентов на получение и структуризацию знаний по управлению проектами.

- Оценка знаний по проектному управлению.

- Выявление и поддержка талантливой молодежи.

Олимпиада станет уникальной возможностью для студентов высших учебных заведений России и стран СНГ проверить знания в управлении проектами, лично познакомиться с профессионалами проектного менеджмента России.

Победители Олимпиады, занявшие призовые места:

- получат сертификат в области проектного управления ПМ «Стандарт» базового уровня и нагрудные знаки;

- будут внесены в открытый реестр специалистов в области управления проектами;

- рекомендованы для прохождения практики в ведущих компаниях России;

- получат специальные призы от партнеров и организаторов.

Олимпиада пройдет в 3 этапа:

1 этап – 01-30 сентября 2019

подача заявок — на сайте http://olimp.isopm.ru

2 этап – в период с 1 октября по 31 октября 2019 в согласованное с участниками время

участники дистанционно проходят компьютерное тестирование, которое соотносится с сертификационными заданиями сертификации ПМ «Стандарт» и проверяет уровень базовых знаний студентов по проектному менеджменту.

3 этап – 06 декабря 2019

пройдет в формате деловой игры по управлению проектами в Москве на площадке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Организаторам можно написать на почту quasar@ac.gov.ru или в группу https://vk.com/event161560319.

Прием документов в магистратуру Томского госуниверситета заканчивается сегодня, в понедельник, вступительные испытания завершатся 15 августа, а 20-го пройдет зачисление на бюджетные места. Самым востребованным направлением остается юриспруденция, но всё большей популярностью начинают пользоваться междисциплинарные магистерские программы, сообщил РИА Томск начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов.

— Сегодня (12 августа) мы заканчиваем прием документов в магистратуру ТГУ. На данный момент поступило больше 2,5 тысячи заявлений на 1000 мест магистратуры, это на 10% больше, чем в прошлом году. Последние вступительные испытания пройдут 15 августа, 20-го будет зачисление на бюджетные места, на платные — до 30-го числа, — рассказал Евгений Павлов.

В этом году магистратура открыта по 55 направлениям подготовки и включает более 110 образовательных программ. Самая востребованная – юриспруденция: на одно место претендуют 12 человек. Однако все большей популярностью пользуются автономные магистерские программы (АМП): на программу «Интеллектуальный анализ больших данных» на 20 мест принято 43 заявления, на программу «Евразийская интеграция» — 30 заявлений на 10 мест.

— Автономные — то есть не привязанные к конкретному факультету, а реализующиеся на базе САЕ (стратегических академических единиц) — междисциплинарных консорциумов по реализации научно-исследовательских проектов, где готовят специалистов по передовым исследованиям и технологиям. Это САЕ «Сибирский институт будущего», САЕ «Институт биомедицины», САЕ «Институт человека цифровой эпохи», САЕ «Институт «Умные материалы», — пояснил Павлов.

Всего в ТГУ реализуется 14 АМП. Наверняка никто не скажет, какие именно специальности будут востребованы через несколько лет. Но как минимум можно утверждать: большим профитом будет умение работать на стыке наук: физики, химии и биологии; информатики, математики и социологии и так далее, потому что задачи будущего — это междисциплинарные задачи, добавил он. Именно на этом «специализируются» автономные магистерские программы ТГУ, которые и готовят к стремительно меняющемуся будущему.

Если вы хотите узнать, какая магистратура вам подходит, пройдите тест:

ТЕСТ: Биофизика, сибиреведение, IT

Первых магистров по биофотонике выпустил Томский госуниверситет. Возможно, они будут участвовать в главных научных открытиях ближайшего будущего, ведь именно в биофизике их пророчат особенно много. Чем связаны изучение спутника Сатурна и болезни Альцгеймера и как томичи учатся диагностировать рак "с первой клеточки" – в материале Елены Тайлашевой.

Предсказание свойств

Поиски "новой Земли" в космосе ученые ведут давно. Один из объектов, к которому приковано их внимание, – спутник Сатурна Титан. У него, как и у Земли, есть плотная атмосфера, погодные циклы, хотя на поверхности находятся метан-этановые реки и озера, а вместо облаков из водяного пара – метановые.

– Несмотря на низкую температуру, Титан сопоставляют с Землей на ранних стадиях развития, и нельзя исключать, что на спутнике возможно существование простейших форм жизни, в частности, в подземных водоемах, где условия могут быть гораздо комфортнее, чем на поверхности, – рассказывает Виктор Черепанов, доктор физико-математических наук, завкафедрой оптики и спектроскопии физического факультета ТГУ.

Среды таких планет слабо изучены, и разные научные группы сейчас заняты их моделированием, например, во Франции действует многолетняя исследовательская программа по атмосфере Титана. В 2007 году в рамках совместной аспирантуры ТГУ и Бургундского университета выпускницы ФФ ТГУ Юлии Калугиной томские физики присоединились к этой программе, с тех пор в ТГУ стало активно развиваться новое направление:

Один из инструментов исследований таких сред – квантовая химия, которая позволяет расчетным путем определить свойства молекул (органических, сложных, любых!), необходимых для моделирования любых сред, в том числе инопланетных, формируемых этими молекулами. Перед Юлей была поставлена задача освоить неэмпирические методы квантовой химии.

– Практически одновременно в Университет Хельсинки отправился второй аспирант, Рашид Валиев, где ему удалось освоить, развить и применить ab initio методы квантовой химии к исследованию фотофизики и магнитно-индуцированных свойств сложных органических и металлоорганических молекулярных соединений, – рассказывает Черепанов.

Это стало логичным продолжением давно заложенного вектора: в СФТИ ТГУ, в отделе фотоники молекул, в группе Георгия Майера и Виктора Артюхова ранее развивались методы полуэмпирической квантовой химии для расчетов фотофизичеких процесов органических молекул для создания активных лазерных сред, а также фотохимических процессов.

Звезды сошлись

Примерно в то же время, когда аспиранты осваивали за границей новые методы квантовой химии, в ТГУ появился суперкомпьютер, и в распоряжении ученых оказались мощные вычислительные ресурсы, а также современные квантово-химические пакеты программ.

С другой стороны, появилась лаборатория биофотоники, где под руководством Юрия Кистенева исследовались методы визуализации биологических тканей и спектральные методы диагностики заболеваний (например, по спектрам выдыхаемого воздуха, испарений с кожи). В этой лаборатории были созданы уникальные методы математической обработки измерений изображений и спектров молекул биологических объектов.

– Учитывая все эти факторы – развитие методов визуализации и квантовой химии, доступ к вычислительным ресурсам, наличие в Томске школ по фотонике молекул, молекулярной спектроскопии, мы решили открыть на физфаке в рамках магистратуры учебный модуль по биофотонике. Изучение рынка показало, что специалисты по биофотонике сейчас очень востребованы, их зарплаты находятся на верхней планке, спрос на них стремительно растет, – вспоминает Виктор Черепанов.

Однако быстро стало ясно, что задачи, которые предстоит решать выпускникам магистратуры по направлению "биофотоника", выходят за рамки факультета. Поэтому было принято решение открыть автономную магистерскую программу (АМП) по биофотонике в рамках САЕ Института биомедицины ТГУ.

– Открытие отдельной программы позволило более четко сориентировать студентов на задачи биомедицины. Плюс появились возможности более тесного сотрудничества с другими АМП этого САЕ, – рассказывает Черепанов, ставший руководителем программы.

Поймай меня

Все основные открытия в мире совершаются в междисциплинарных областях, но именно в биофизике стоит ждать громких открытий ближайших лет. Это будут исследования, которые выведут медицину на новый уровень. В частности, у биофотоники, по словам Виктора Черепанова, первейшая задача – это диагностика опасных заболеваний на ранних стадиях:

– Когда только-только организовалась клетка (например, раковая), надо ее детектировать физическими методами (нас больше интересуют оптические или спектральные методы как наиболее чувствительные, хотя есть и другие) и предпринять меры. Сейчас это зачастую происходит слишком поздно, когда процесс уже нельзя прекратить – только приостановить.

Он поясняет, что сейчас их коллектив решает два аспекта этой проблемы. С одной стороны, это визуализация – нужно увидеть, что происходит в организме.

В этой связи представляют интерес апконверсные наночастицы, разрабатываемые Рашидом Валиевым совместно с коллегами из Университета Стокгольма. Под воздействием инфракрасного излучения такие частицы начинают "светиться" в видимом диапазоне, что вызывает флуоресценцию исследуемых молекул в ткани вблизи этих наночастиц.

– Это позволяет использовать их для биовизуализации: вводить глубоко в биоткань и изучать оптическими методами ее структуру и состав изнутри. С другой стороны, методами спектроскопии, в том числе с помощью квантовой химии, можно исследовать молекулярный состав и с этой точки зрения понять, как воздействовать, – рассказывает Черепанов.

Он подчеркивает: сейчас одно из самых перспективных направлений – это не просто биофизика, а биофизика мозга.

– Два года назад в ТГУ приезжал академик Михаил Угрюмов (Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН) и делал доклад по нейродегенеративным болезням. По его словам, до сих пор ни один человек не вылечился от нейродегенеративных заболеваний типа Паркинсона или Альцгеймера. Если мы сможем добыть визуальную информацию из глубоких слоев мозга, поймем, что происходит на молекулярном уровне при развитии этих болезней, то, надеюсь, сможем подступиться совместно с медиками и к методам лечения, – подытоживает ученый.

Фото предоставил Виктор Черепанов

Магистратура в междисциплинарной области Art&Science, открывшаяся в Томском госуниверситете год назад, стала одной из трех не столичных программ в России, на которых пытаются осмыслить через искусство новый технологический мир. Как коммуницировать с растениями, какие проблемы решат "мусорные" дома и кто такой "артсайнтист" – в материале Елены Тайлашевой.

Отчет в виде выставки

Горшок с цветком, к листьям которого подведены провода.

Мусорная корзина, подключенная к 3D-принтеру.

Графоманские стихи, выведенные на большой экран.

Работы, представленные на выставке "(Не)Обязательное потребление" в галерее "В Главном" (главный корпусе ТГУ), на первый взгляд выглядят необычно и даже странно. Современное искусство без объяснений вообще не очень понятно массовому зрителю, но объяснение получив, зритель присмотрится к экспозиции повнимательнее. Ведь, например, стихи, похожие на творчество начинающего графомана, сгенерировала нейросеть…

– Эта выставка – критическое высказывание об обществе потребления с точки зрения дизайна, науки и современного искусства. В ее основу легли работы магистрантов программы "Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии", которые таким образом отчитались за первый год обучения, – рассказывает руководитель программы, доктор философских наук, профессор Института искусств и культуры (ИИК) ТГУ Дмитрий Галкин.

Программа была открыта год назад на базе кафедры дизайна ИИК ТГУ, сейчас она реализуется совместно с САЕ-4.

Концептуальные решения

Официально магистранты обучаются по направлению "Дизайн", но Галкин подчеркивает: это не тот случай, когда освоили два инструмента и пошли работать. Это междисциплинарная программа, на которой из утилитарной сферы дизайна студенты переходят в креативную сферу искусства и исследовательскую сферу науки. На программе есть такие предметы, как практический синтез искусств и 3D-прототипирование, режиссура и цифровое проектирование.

– Например, для выставки "(Не)Обязательное потребление" наш магистрант Митя Главанаков попытался создать интерфейс для общения с растениями. Получилась такая инсталляция, в которой электрические импульсы от цветка обрабатываются с помощью компьютерной программы и воспроизводятся в виде текста-глитча. Текст взят из научной статьи, посвященной электрохимии и коммуникациям растений, – рассказывает Дмитрий Галкин. – Дизайнеры и художники пытаются проектировать будущее и будущие формы, где решены какие-то актуальные проблемы. Это бывает сознательно оторвано от реальности сегодня, но может стать реальностью завтра.

Например, одна из таких проблем – утилизация мусора. Анна Сербинова придумала для отчетной выставки концептуальную домашнюю мусорку, которая перерабатывает отходы в сырье для 3D принтера, и домохозяйки тут же могут напечатать на нем что угодно – тарелку, погремушку и так далее. Еще девушка предлагает использовать утилизированный пластик как строительный материал для домов, то есть в промышленных масштабах.

Передовая география

Практически половина преподавателей магистратуры – приглашенные. Есть настоящие звезды в своих областях. Так, Антонио Джеуза – известный куратор, который занимается видеоартом и медиаискусством. Дмитрий Булатов – главный специалист по Art&Science в России. Антонио Вильчес-Ногерол – человек с колоссальным опытом проектирования экспозиций и выставок.

– В первом семестре мы помогали магистрантам разобраться со своими амбициями и интересами, чтобы во втором они сфокусированно занимались выбранной темой. Кто-то пошел в дизайн, кто-то захотел реализовывать себя как художник, кто-то решил стать куратором выставочных проектов, – рассказывает Дмитрий Галкин.

Например, куратор – относительно новая, но, по его словам, перспективная профессия:

– Это профессионалы, которые способны культуру и искусство исследовать и превращать в высказывание – в виде выставки, книги, каталога. Такого рода интеллектуалы все больше востребованы – арт-рынок быстро растет. Кирилл Яндулов, который выбрал эту специализацию, только за первый семестр сделал три выставки в Томске (в том числе выставку современного искусства на "Сибкабеле"), в следующем году делает совместную выставку с коллегами в Москве, где будет основным куратором.

Нестоличное образование в этой сфере – тенденция, в которую Томск успешно вписался, отмечает Галкин:

– Мы в ТГУ заслуженно оказались среди пионеров.Есть еще две магистратуры в этой области – одна в питерском ИТМО, другая – на Дальнем Востоке, в ДВФУ. В Петербурге она также называется Art&Science, мы открылись одновременно, я помогал ее готовить. Во Владивостоке – "Цифровое искусство". Сейчас мы пытаемся понять, как сделать совместную сетевую программу, чтобы студенты могли брать курсы и в Томске, и в Питере, и во Владике. Кроме того, у нас есть отличный европейский партнер – Дунайский университет в Австрии и их магистратура "История медиа-искусства", с которым готовим обменную программу. Все вместе мы выстраиваем модель, которая объективно говорит, что уровень провинциальных вузов уже давно не провинциальный, у нас свой образовательный рынок, в том числе международный.

Прием документов в магистратуру ТГУ идет до 14 августа.

Материал подготовила Елена Тайлашева, РИА Томск.

Физический факультет ТГУ продолжает набор магистрантов на открытую в прошлом году специализацию «Физика элементарных частиц», цель которой — подготовка специалистов для работы в крупных исследовательских проектах, в том числе в Европейском центре ядерных исследований (CERN) в Швейцарии и Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Помимо теории физики частиц магистрантов будут обучать анализу данных, полученных в ходе сложнейших физических экспериментов. Заявления принимаются до 14 августа.

Новая специализация появилась в ТГУ благодаря высокому запросу на специалистов подобного профиля, поступающих в вуз от исследовательских центров России и мира.

В конце 2017 года коллектив ТГУ получил грант Правительства РФ по постановлению № 220 на создание центра мирового класса по анализу данных Большого адронного коллайдера в CERN. В CERN ученые Томского госуниверситета выполняет работу по тестированию датчиков, необходимых для модернизации Большого адронного коллайдера (LHC). Аспиранты и магистранты ТГУ, обучающиеся по специализации «Физика элементарных частиц», подключились к задачам по анализу данных для эксперимента ATLAS на LHC — в рамках работы лаборатории профессора Дмитрия Цыбышева.

Потенциальным работодателем также является Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, с которым ТГУ подписал соглашение о сотрудничестве в области научных исследований и подготовки кадров. Именно на базе ОИЯИ сейчас строится новый коллайдер NICA — для изучения свойств плотной барионной материи.

— В новой магистратуре у студентов будет возможность выполнить научную работу в Дубне, а после остаться там и, возможно, поучаствовать в работе ускорительного комплекса NICA, первая стадия которого будет введена в эксплуатацию как раз в 2021 году, — объясняет куратор программы, доцент ФФ Алексей Жевлаков. — Помимо этого, в рамках сотрудничества с ОИЯИ возможно начать работу в эксперименте по исследованию нейтринной физики на Байкале. В данный момент существует возможность включиться в этот проект и продолжить работать на нём в дальнейшем. Возможные темы для магистерских работ можно посмотреть по ссылке (проект «Байкал»).

К работе над программой магистратуры привлечены специалисты Новосибирского института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и ОИЯИ (Дубна). Там магистранты ТГУ смогут проходить практику и выполнять научную работу.

Поступить в магистратуру могут выпускники бакалавриата физического, математического или инженерного профиля. Подробнее об условиях поступления можно узнать в отборочной комиссии физического факультета: тел.: 8-913-855-18-28, e-mail: konov.phys@gmail.com.

Вопросы о программе обучения можно задать куратору программы Алексею Жевлакову (e-mail: zhevlakov@phys.tsu.ru).

Абитуриентка магистратуры факультета иностранных языков ТГУ Анна Сидорова побывала на фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ», который объединил талантливую молодежь со всей России.

Анна участвовала в июльской смене «Контемпорари–Арт: между прошлым и будущим». На «Тавриде» собрались десятки тысяч молодых деятелей искусства — художники, граффитисты, перформеры, арт-критики и журналисты.

— На фестивале собрались ребята так или иначе связанные с современным искусством. Я ездила туда в качестве арт-критика и журналиста. Мне было интересно развить навыки интервью и написания статей. На смене я брала интервью у известного самарского перформера Арсения, создателя проекта «1 м²», где он иронизирует над «нормой» современной жизни. Поговорив с ним, я лучше поняла, что такое перфоманс в целом, — рассказывает Анна Сидорова.

В течение шести дней лучшие деятели искусства и культуры проводили для участников авторские мастерские и школы профессионального мастерства.

— Во время фестиваля мы создавали газету «Поколение “Т”», где публиковали лучше статьи о современном искусстве. Руководителем нашей школы была Ирина Саминская, куратор лаборатории журналистики «Винзавода», — добавляет Анна. — Большинство из нас не каждый день встречаются с известными арт-критиками. Для меня было нереальным опытом пообщаться с этой женщиной и перенять у нее некоторые навыки и умения.

Поступив в магистратуру ФИЯ ТГУ, Анна будет изучать методику преподавания иностранных языков, а в будущем планирует связать свою жизнь с журналистикой.

— Меня всегда интересовала журналистика. Я очень люблю писать. Сейчас я работаю в зрелищном центре «Аэлита», веду их интернет-страницу. Возможно, после магистратуры буду искать себя в рамках международной журналистики, а может быть, раскрою себя за пределами России, — поделилась своими планами Анна Сидорова.

Новая магистратура по международной журналистике открылась в Томском госуниверситете. Кто будет учить студентов этой специфичной профессии, почему география перестала быть в ней решающим фактором и какие локальные проекты могут быть интересны всему миру – в материале Елены Тайлашевой (РИА Томск).

Томск – не окраина

Еще совсем недавно международная журналистика в России ассоциировалось в основном с профильным факультетом МГИМО и была своего рода «закрытым клубом».

Но, как считают в ТГУ, цифровые технологии и процессы глобализации навсегда изменили ситуацию: сегодня уже не обязательно ехать в столицу, чтобы получить образование в этой сфере и создавать качественные медиапроекты, которые будут интересны читателям всего мира.

– Наши студенты обретают большую мобильность, разъезжаются по стране и миру, могут реализовать себя в международных СМИ, и образование мы должны дать им соответствующее. Все это и привело к мысли об открытии новой магистратуры, – рассказывает декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников.

Факультет журналистики ТГУ готовит магистров по двум направлениям – «Международная журналистика в мире новых медиа» и «Журналистика и цифровые медиаплатформы». Прием документов на эти программы ведется до 12 августа.

Уверенности в успехе журфаку добавляют его мультимедийные проекты, которые пользуются популярностью в международной среде.

Так, проект «Селькупы. Сохранить как…» про один из коренных народов Томской области, включающий фотоистории, документальное кино, цифровой репортаж с элементами виртуальной реальности, получил пять международных наград в конкурсах, например, SND Best of Digital Design, где он оказался в одном списке с The New York Times, The Washington Post, Reuters, National Geographic.

Среди удачных конкурсных проектов прошлых лет – цифровой репортаж «Внутренняя Эстония» о жизни эстонских переселенцев в Сибири, мобильные приложения «Городские птицы» и «Университет людей» (издание о ТГУ).

– Томск изменился, теперь здесь учится в несколько раз больше иностранных студентов, чем раньше. Это возможность создать международную команду, не выходя из учебного корпуса, и делать проекты, интересные в самых разных уголках мира, – говорит разработчик программы магистратуры Василий Вершинин.

Специалист по миру

По словам Василия Вершинина, магистратура создается совместно с факультетом исторических и политических наук ТГУ.

– Предметы, связанные с международными отношениями, читают профессора, которые уже много лет успешно готовят международников, – подчеркивает он. Это, например, курсы по истории и теории международных отношений, мировой политике, конфликтологии, внешней политике России.

Преподаватели журфака будут учить дисциплинам, связанным непосредственно с организацией и «упаковкой» проекта, – дизайн-мышлению, журналистике данных, мультимедийному сторителлингу, продвижению и так далее. Партнерами программы также стали информационное агентство ТАСС и Университет Лидса (Великобритания), их сотрудники будут вести курсы и читать отдельные лекции.

В магистратуре формируются русскоязычная и англоязычная группы.

Работа над выпускным проектом начнется с первых дней учебы. Магистрам предложат два основных трека: реальный медиапроект для мировой аудитории (например, для организаций типа UN Habitat, UNESCO, Greenpeace, SecNet и других) или исследования в сфере новых медиа и международной журналистики.

Какого специалиста получат работодатели на выходе? Илья Мясников поясняет:

– Это человек, с одной стороны, глубоко разбирающийся в международной повестке. С другой – обладающий инструментами для создания медиапроекта. Недостаточно просто написать качественный текст – нужно думать над сильной визуальной составляющей (фотографией, видео), его продвижением в соцсетях. Тогда можно получить действительно глобальную аудиторию.

Выпускник магистратуры, предполагают ее создатели, сможет работать международным журналистом, руководителем проекта в новых медиа, редактором международного издания, продюсером новых медиа в международных организациях.

Елена Тайлашева, РИА Томск

Фото: Илья Мясников, группа ВШЖ ВКонтакте

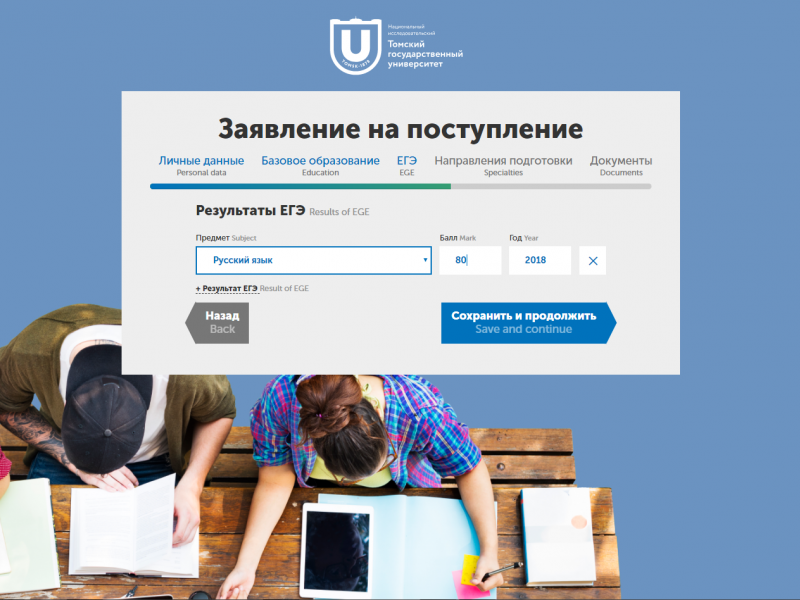

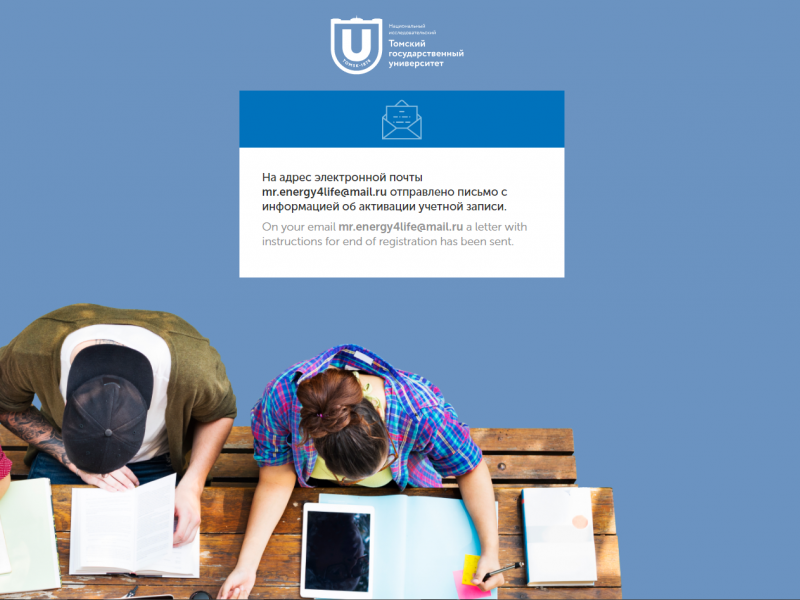

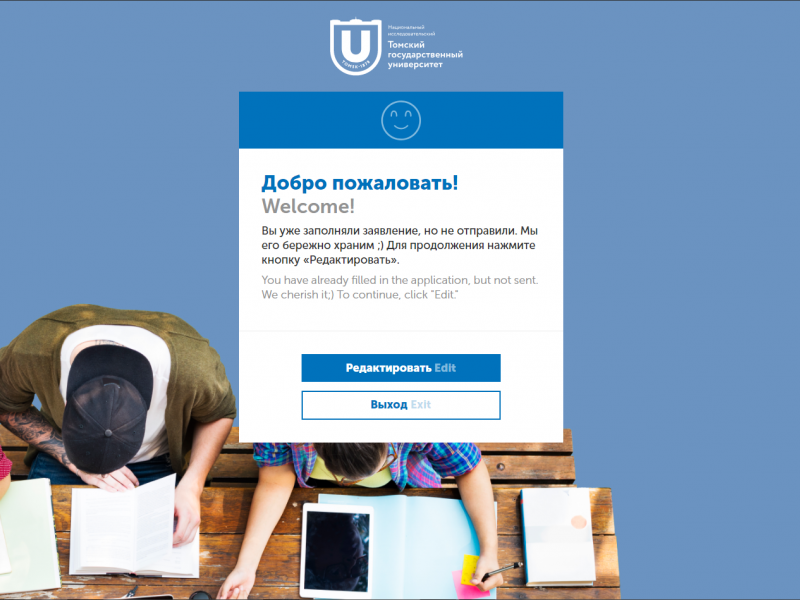

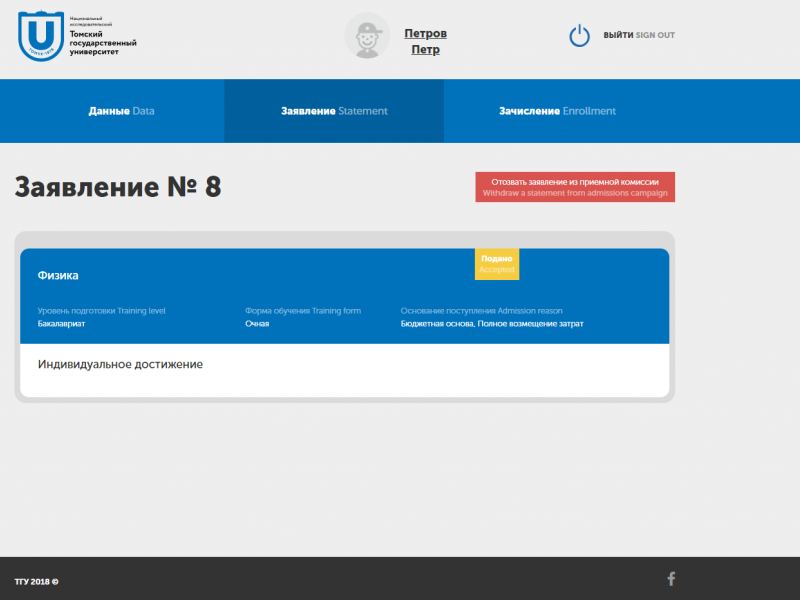

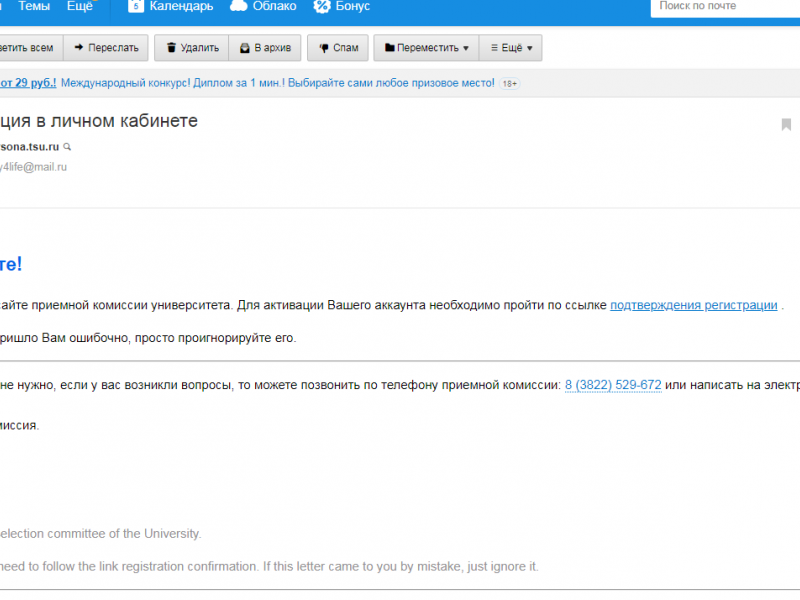

Для поступающих в Томский государственный университет создан удобный сервис, через который можно подать документы онлайн. С начала летней приемной кампании в Личном кабинете абитуриента ТГУ зарегистрировалось уже более 2,2 тысяч человек.

– В Личном кабинете мы учли основные особенности подачи документов, заполнения регистрационных форм, выбора направлений подготовки. Также ускорилось взаимодействие поступающего и приемной комиссии, – поясняет системный администратор управления нового набора ТГУ Александр Акумянский. – У абитуриентов есть возможность редактировать свою страницу – добавлять или удалять какие-то документы, отзывать заявление о поступлении. Если у кого-то в документах есть неточности, на его электронную почту придет уведомление об ошибке, и ее можно оперативно исправить. Также на почту будут приходить и комментарии от администраторов сервиса.

Как подать документы через Личный кабинет абитуриента ТГУ

- Вход в сервис размещен в правом верхнем углу главной страницы сайта Абитуриент ТГУ.

- Для стартовой регистрации нужно заполнить регистрационную форму и придумать пароль. Второй шаг – это выбор направлений подготовки (для одного вуза максимум – три направления) и подача документов.

- Если вам известны все результаты ЕГЭ, программа предложит возможные направления подготовки автоматически. Если результатов ЕГЭ или других вступительных испытаний у вас еще нет, вы можете выбрать направления подготовки, вручную заполнив анкету.

- Если вы рассматриваете и поступление на бюджет, и платное обучение, отметьте оба варианта.

- Следующий этап – загрузка в систему заполненных анкет и заявлений, сканов основных документов (паспорта и документа об образовании) и документов об индивидуальных достижениях.

- После отправки всех документов и проверки их оператором абитуриент будет зарегистрирован в списках поступающих.

- Если вы подавали документы лично, вы тоже можете зарегистрироваться в Личном кабинете, указав свои логин и пароль, а также код абитуриента из выданной вам расписки в приеме документов.

– Подав документы через онлайн-сервис, абитуриент должен помнить – зачисление в университет состоится только при наличии в приемной комиссии оригиналов документа об образовании и согласия на зачисление, – уточняет заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ТГУ Ольга Васильевна Бетхер. – Оригиналы можно принести лично, можно прислать почтой или через курьерские службы.

Завершение приема оригиналов документов об образовании и согласий на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний или на места в пределах особой или целевой квоты, – до 18.00 28 июля. Последний день приема оригиналов документов об образовании и согласий на зачисление для поступающих по общему конкурсу в «первую волну» – до 18.00 1 августа.

По традиции 31 июля – в Ночь абитуриента – отборочные комиссии ТГУ будут работать до позднего вечера, до 22 часов.

Обращаем внимание абитуриентов, имеющих право на льготное поступление или поступающих на целевые места: подать документы вы можете только лично, так как в вашем случае требуется дополнительная проверка.

Задать все дополнительные вопросы вы можете сотрудникам отборочных комиссий факультетов или сотрудникам центральной приемной комиссии ТГУ.

Магистранты 1 курса направления «Менеджмент» Института экономики и менеджмента поработали над реальными кейсами в ГК ЛАМА. 15 студентов, объединившись в проектные группы, в рамках учебного курса «Управление операциями» изучали производство, продажи, логистику и другие аспекты деятельности компании. По итогам каждая группа внесла предложения по оптимизации процессов. Ряд проектов в компании планируют внедрить.

– Курс «Управление операциями», который я читаю магистрантам, включает и «Основы бережливого производства», – рассказывает руководитель офиса магистратуры ИЭМ Мария Герман. – Именно этой теме был посвящен разбор практических кейсов группы компаний ЛАМА. Каждая проектная подгруппа на своем участке получила задание проанализировать деятельность, обнаружить «потери» (времени, ресурсов и прочего) и подготовить предложения, как оптимизировать процессы с точки зрения концепции бережливого производства.

Работа над проектом – это часть экзамена по предмету, который аттестуется по рейтинговой системе. Все команды сдали его успешно, а например, команда «Управляй» получила 25 баллов из 25-ти. Итоговая работа оценивалась по нескольким критериям, один из важнейших – возможность внедрения предложений в ГК ЛАМА.

– Важно было то, что ребята имели возможность общаться не просто с руководством компании, а с теми людьми, кто отвечает за производство, а именно, за внедрение новых предложений. И в этом уникальность такой практики, – продолжает Мария Герман. – В рамках нашего курса ребята уже разрабатывали проекты для компании «Арт-Лайф», теперь курс завершился новым кейсом.

По словам участника команды «Управляй», магистранта ИЭМ Руслана Гереева, их подгруппа сразу ориентировалась на то, чтобы готовить реальные предложения, которые помогут бизнесу оптимизировать процессы. Поэтому и вопросы сразу задавали конкретные: что не устраивает, что необходимо улучшить, какие процессы имеют резерв для оптимизации.

– В нашем проекте «Анализ процесса продажи мяса в отделе супермаркета «Спар» и внедрение бережливого производства» мы рассматривали продажу мяса: как его взвешивают, упаковывают, рассчитывали посекундно, сколько времени занимает та или иная операция… Нужно было найти время, которое используется неэффективно, и удалить из процесса эти операции, – рассказывает Руслан. – Это классный опыт. Для меня практическая часть очень важна. Я могу применять в своих личных проектах то, чему учусь в университете. Поэтому очень важно, что наряду с теорией мы имеем возможность рассматривать такие практические, прикладные задачи.

Директор розничной сети ГК ЛАМА Владимир Емельяненко, присутствовавший на защите проектов, отметил, что из пяти презентаций он выделил 12 пунктов, которые планирует внедрить в производственных процессах. Это предложения по увеличению конверсии продаж, эффективности использования оборудования, сокращению товарного запаса на складе.

В завершение HR-директор ГК ЛАМА Анжелика Жураковская предложила ребятам пройти стажировку с дальнейшим трудоустройством. В данный момент в компании есть две вакансии на должность «менеджер проектов», на них могут претендовать экономисты-магистранты. Трое студентов уже вышли на проектную практику.

– У нас всегда есть вакансии для студентов, – отмечает Анжелика Владимировна. – Карьерная лестница выстроена так, что мы готовы брать ребят без опыта работы, обучать и развивать у себя в компании. Такова наша кадровая политика: руководство и топ-менеджмент должны вырастать внутри организации. У нас также специально создан проектный офис – отдельное направление, где менеджеры проектов развиваются и делают успешную карьеру в компании. Многие наши руководители шли именно этим путем – через должность менеджера проекта.

Фото с сайта ИЭМ ТГУ

Обращаем внимание поступающих в ТГУ, что после подачи документов в отборочные комиссии факультетов и учебных институтов все данные по абитуриенту проверяются и вносятся в общую базу данных. На обработку поданных документов, в том числе на сверку результатов ЕГЭ со всероссийской экзаменационной базой, требуется 3–5 дней.