Сегодня в рамках проекта «Университет открытий» мы поговорим о взаимодействии науки и искусства. Казалось бы, вещи несовместимые, однако Дмитрий Владимирович Галкин, директор Института искусств и культуры ТГУ, профессор, доктор философских наук, 20 лет изучает научное искусство. Он расскажет о том, как происходит интеграция двух сфер человеческой деятельности, с одной стороны которой стоят ученые, с другой – художники.

Art&Science – это направление актуального искусства, где при помощи современных технологий, материалов и новейших выразительных средств, основанных на научных методах, разработках и достижениях, воплощается в жизнь художественный образ.

Дмитрий Галкин руководит новой магистерской программой «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» на базе Института искусств и культуры (ИИК) ТГУ. Эта междисциплинарная программа реализуется совместно с Сибирским центром дизайна ТГУ, аналогов ей в Сибири нет.

Магистранты создают проекты по актуальным для современного общества проблемам и концепциям. Ведь, по мнению Дмитрия Владимировича, дизайн и современное искусство – это не украшательство, а работа над сложными и важными социальными задачами.

Почему эта тема интересна людям

– Как давно вы занимаетесь темой Art&Science? Почему вам это интересно? И почему может быть интересно другим?

– Последние 20 лет занимаюсь исследованиями технологического искусства. Термин Art&Science появился не так давно и относится к экспериментам художников, которые не только обращаются к передовым технологиями – от искусственного интеллекта до биотеха, но и работают с научным знанием и методологией.

Эта область должна быть интересна всем, кто понимает важность работы в современных междисциплинарных полях науки, дизайна, искусства и технологий. Кроме того, это одна из самых мощных областей, где проявляется и формируется креативность и новые модели творческого мышления. Университеты тоже стали осознавать важность этих новых моделей креативности.

Не менее важно понимать потенциал искусства для популяризации, объяснения и критического осмысления науки, разработки сложных этических вопросов, пропаганды новых ценностей – таких как рациональное/критического потребление, здоровый образ жизни, забота об окружающей среде, новые формы солидарности, межкультурного диалога и других.

– Расскажите о робототехнике в искусстве: что уже применяется, а что только планируется применить?

– Художники давно работают в области робототехники. Лет 60 точно. Вместе с учеными и инженерами. Существуют самые разные проекты. Это роботы-художники, роботы-перформеры, роботы-поэты. Австралийский художник Стеларк, например, один из пионеров так называемых экзоскелетов, которые он сам конструирует и использует в своих перформансах с 90-х годов прошлого века.

Подкасты об Art & Science можно посмотреть здесь: https://sciart.podbean.com

О Стеларке есть статья в Википедии

Куда движется Art&Science

– Как вы думаете, с чем связано стремительное развитие Art&Science в последние 15 лет?

– Во-первых, это связано с колоссальными научными достижениями последних десятилетий и развитием науки. Во-вторых, технологическому искусству вообще уже больше 100 лет. Просто сегодня в руках у художников оказались новые мощные инструменты биотехнологий, генетики, ИИ, материаловедения. Кроме того, со стороны ученых все больше интерес к междисциплинарности и новым формам креативности. Искусство стало играть большую роль в популяризации и критике науки с точки зрения возможных последствий.

– Могут ли ученые и деятели искусства объединиться, чтобы решать общие проблемы? Как они могут друг другу помогать?

– Не просто могут, а должны это делать! Именно это я пытаюсь донести своим магистрантам на программе «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии». И подключить их к этой работе.

Что почитать по теме: Семен Владимирович Ерохин, философ:

«Теория и практика научного искусства»

А что в Томске?

– Как направление Art & Science развито в Томске?

– Мы сейчас работаем с проблематикой экологии, популяризации науки, создания новых интерфейсов, креативных/генеративных возможностей искусственного интеллекта, интеллектуальных решений для городской среды, а также разработки компьютерных игр.

– Много ли молодых людей интересуются этой темой в Томске, в ТГУ?

– Я могу судить по конкурсу в нашу магистратуру и посещению наших мероприятий. Для такой новой и необычной области интерес весьма убедительный. Но потенциал далеко не исчерпан.

– Какие у Art&Science перспективы для развития?

– Здесь много важных векторов. Один из них – собственно художественные проекты для выставок, музеев, фестивалей. Во-вторых, это, конечно, развитие прикладных решений, более близких к экспериментальному дизайну, архитектуре, промышленному дизайну. Очень важный вектор – популяризация науки! Он сейчас крайне востребован и учеными, и обществом. И, конечно, это вектор формирования новых моделей креативности для ученых, художников, дизайнеров, инженеров.

Лекции выпускника ИИК Кирилла Яндулова:

«Искусство новых медиа»: https://vk.com/tomskuniversity?w=wall-10540_42185;

«Искусство и робототехника»: https://vk.com/tomskuniversity?w=wall-10540_42044

Выпуск проекта «Художник – ты что?»: https://vk.com/video-10540_456239746?list=fee77b8042e..

От обычного человека до судьбы всего человечества

– Как объяснить науку и проработать этически проблемные вопросы? Например, о взаимодействии робота и человека.

– Примерно так. Вот вопрос: кого должен убить/спасти в критической ситуации на дороге автомобильный автопилот – старика на перекрестке или ребенка в машине? Нужна модель ситуации во всей наглядности и остроте. Такие модели – понятные и задевающие всех нас – может создавать только искусство. Именно они должны становиться основой общественной дискуссии по этому поводу.

– Как наука и искусство могут повлиять на судьбу обычного человека?

– Очень по-разному. Практически всё, что мы потребляем в виде экранных образов сегодня – это продукт науки и искусства. Это основа развлекательной индустрии. В одежде и дизайне среды примерно то же самое. Чего не хватает – осознания этой ситуации и новых культурных, экономических, социальных обстоятельств, в которых мы оказались. Наука и искусство могут помочь осмыслить и принять новые ценности, я уже о них говорил – рациональное/критическое потребление, здоровый образ жизни, заботу об окружающей среде, новые формы солидарности, межкультурный диалог и другие.

Текст: Анна Захарова, студентка ФЖ ТГУ.

Сегодня разговор в проекте «Университет открытий» пойдет о роботах. С преподавателем ТГУ Надеждой Зильберман мы поговорим о влиянии робота на людей; о том, как роботы изменили мир и к чему это может привести в будущем.

«Робот – друг человека?»

Надежда Зильберман – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных проблем информатики, руководитель магистерских программ «Гуманитарная информатика» и «Цифровые технологии в социогуманитарных практиках», автор курса «Мой друг – робот» на Coursera и для магистрантов.

Надежда Николаевна – первая в России преподавательница, серьезно заинтересовавшаяся темой социальных роботов и начавшая ее популяризировать. Ее курс на Coursera стал первым в России курсом по социальной робототехнике, у него нет аналогов, он также становится популярным и за рубежом. Надежде Зильберман всегда было интересно влияние технологий на людей. Она предложила новый способ исследовать человека – с помощью робота.

«То, как мы относимся к роботам, характеризует нас в том числе и то, как мы относимся и взаимодействуем друг с другом», – говорит Надежда Николаевна.

О курсе

– Курс «Мой друг – робот» появился на платформе Coursera 2017 году. Долго его готовили?

– Начали мы его делать чуть раньше, на 1,5 года примерно. Запустили в конце 2016 года. В 2017 он уже начал «набирать обороты».

– Почему вас заинтересовала эта тема – социальные роботы? Что подвигло к созданию курса?

– Я заинтересовалась этой темой в 2011 году, мне предложили ею заняться два человека на нашей кафедре – это заведующая кафедрой Галина Васильева Можаева и наш коллега по кафедре Дмитрий Владимирович Галкин, он сейчас директор Института искусств и культуры ТГУ. Он принес тему социальной робототехники на кафедру, Галина Васильевна предложила мне рассмотреть эту тему поглубже и разработать курс для наших студентов магистратуры, что я и сделала. Курс оказался очень интересным и мы его выложили на «Курсере».

–- Почему для вас это было важно?

– Мне кажется, что за социальной робототехникой будущее. По крайней мере, я увидела в этом большой потенциал. Мне хотелось, чтобы Россия оставалась среди тех, кто лидирует в современных технологиях.

Робототехника в России – это не новое явление, у нас есть много наработок. Но в России не смотрели на робототехнику с позиции взаимодействия человека и робота. Все-таки больше для нас важна военная промышленность и космические технологии, но не общение с простым пользователем. А мне показалось, что этот рынок в ближайшее время очень сильно вырастет. Соответственно, потребуется доля исследований, на пустом месте тоже нельзя создать продукт, лучше начать эту базу чуть заранее.

Массовый открытый онлайн-курс Надежды Зильберман можно посмотреть на YouTube-канале ТГУ:

- Почему появились социальные роботы: https://youtu.be/ySukJp9tX4E

- Наши стереотипы о роботах и почему они важны: https://youtu.be/_E5gmOOBJ2U

- Знакомьтесь – робот: https://youtu.be/jbzHCs-AE8Q

Естественный интерфейс

– Обычно роботов разделяют на промышленные и сферу услуг. К какому типу относятся социальные роботы? Кому они могут быть полезны?

– Нам надо разделять функцию и социальность. Функция – это то, что робот делает и где применяется. Он может строить, убирать дома, заботиться о детях, пожилых людях и так далее. То есть разделение на промышленных и сервисных роботов – это функциональное.

Социальность робота – это интерфейс, как он будет взаимодействовать с человеком. У нас есть привычные нам формы интерфейса, когда мы нажимаем кнопки, или используем tachpad, или даем голосовые команды. И мы можем таким образом взаимодействовать с любым типом робота – и с промышленным, и с сервисным. А социальность – это новый тип интерфейса. Другое дело, что в промышленности социальные роботы не очень нужны, скорее, в сервисе и в сфере услуг. Кроме того, роботы-официанты и роботы-полицейские, например, будут встроены в нашу социальную иерархию, мы будем чуть иначе к ним относиться, хотя «железо» одинаковое. Все из-за того, что человек присваивает роботу те роли социальной среды, в которой он находится. Социальный робот – это просто способ взаимодействовать. Мы называем это «естественным интерфейсом».

– Развита ли сфера социальных роботов в России?

– У нас есть компания «Нейробиотикс» в Зеленограде, они создали робота Алису, похожую на человека. Есть компания «Promobot», входит в список «Форбс», она продает промобота на зарубежном рынке, там больше людей, которые готовы за это платить. Я знаю, что у нас закупают роботов за рубежом, например, в Калининграде есть кафе с роботами.

– Кто больше всех покупает за рубежом?

– Япония – королевство роботов. Азиатские страны активно к этому подходят. Европейские страны тоже роботизируются, они делают ставку на роботах, которые заботятся о людей старшего поколения – поскольку к 2045 году мы окажемся в интересной ситуации, когда людей старшего возраста будет примерно половина. А это очень много. Некоторые не смогут позаботиться о себе сами, и молодежи не хватит.

Сравниваем, чем отличается «западный» подход к робототехнике от «восточного»:

- «Западные» социальные роботы: https://youtu.be/EoDtbuv9YNs

- «Восточные» социальные роботы: https://youtu.be/qUXyESKU35I

Человек и робот

– Связана ли социальная робототехника с гуманитарной информатикой?

– Конечно, социальная робототехника – она про людей, мы должны выяснить то, как люди воспринимают роботов, человекообразных и других. Когда мы это изучаем, мы в этих роботах видим себя, это наше отражение, наш инструмент, который мы следуем. Для меня социальная робототехника – это огромное поле для исследований. Мы можем многое узнать о людях. Социальная робототехника дала нам очень много информации, кто мы сами такие.

– Как это объяснить? Нас характеризует то, как мы к ним относимся? Или то, какими мы их создаем?

– И то, и другое. Например, у нас одинаковая «железка» подъезжает к нам официантом и полицейским, а мы ведем себя по-разному. Это характеризует то, что мы живем в выдуманной социальной реальности. Например, маленький робот-котик покажется нам милым, а двухметровый рост нас уже испугает, мы воспримем его как опасность. Любая история про восприятия роботов – это про людей.

– Кто для нас роботы?

– Роботы – это часть большой истории про искусственный интеллект. И если заглядывать туда, то мы конечно хотим поиграть в бога. Мы хотим создать мыслящее существо, разумное, но контролируемое нами. Мы боимся, что они восстанут. Если смотреть на функции, которыми мы наделяем роботов, мы страшно хотим себе рабов, то есть роботов, которые избавят нас от грязной работы.

С другой стороны, мы хотим себе роботов, которые избавят нас от одиночества. Мы не хотим быть одинокими, мы этого боимся, потому что отношения – это всегда риск. Мы не хотим, чтобы нам причиняли боль, мы хотим контролируемого друга, которым бы всегда нас любил, или ребенка, который никогда не вырастет и не уедет. То есть это такое эгоистичное желание иметь партнера, который только для нас, у которого другой жизни нет. И здесь много этических вопросов, исследователи обсуждают, насколько это хорошо для человечества и отношений. Потому что идея очень соблазнительная – контролируемый близкий.

Беседовала Анна Захарова, факультет журналистики ТГУ

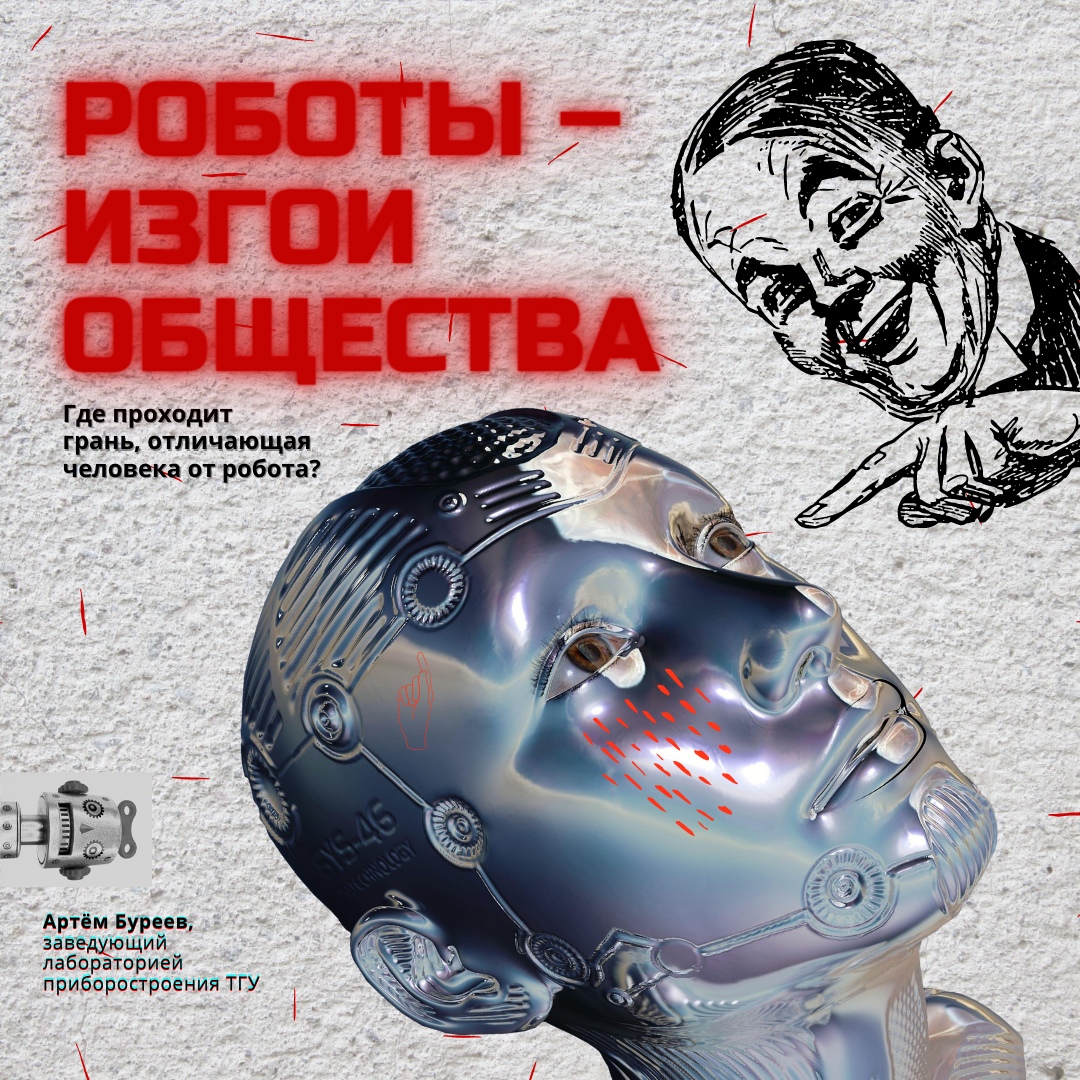

На площадке подкастов ТГУ «Качай нейрон» тоже обсуждают проблемы робототехники. Например, о них рассказывает заведующий лабораторией приборостроения ТГУ Артём Буреев.

- Подкаст «Антропоморфные роботы сегодня»: Где сегодня мы можем встретить антропоморфных роботов и в чем сложности их создания.

Смотрим и слушаем: https://youtu.be/1-zAQibC4ms- Подкаст «Роботы – изгои общества»: Можно ли судить роботов по человеческим законам? Где проходит грань, отличающая человека от робота? Эти вопросы уже скоро могут быть подняты не в фантастических романах, а в нашей реальности.

Смотрим и слушаем: https://youtu.be/w_hwIKblDQ8

Что еще мы советуем посмотреть и почитать о роботах и робототехнике:

- Лекция «Тайны языка: Робот» — Джессика Орек и Рейчел Тил о происхождении слова “robot” | Mysteries of Vernacular: Robot — Jessica Oreck and Rachael Teel, Video TedEd on the origin of the word “robot” (ENG) — https://youtu.be/zXnlMckRiyE

- Сигел Мел: Что такое «робот»? | Mel Siegel What is a robot? 10.04.2015 —http://postnauka.ru/faq/45313

- Дэвид Эдмондс — об этике роботов и тренировке морали | David Edmonds — about roboethics and moral training — https://meduza.io/feature/2016/05/16/mashina-mozhet-s..

- Евгений Магид. Антропоморфные роботы [Электронный ресурс] | Eugenii Maghid. Anthropomorphic robots – URL: http://postnauka.ru/video/45294

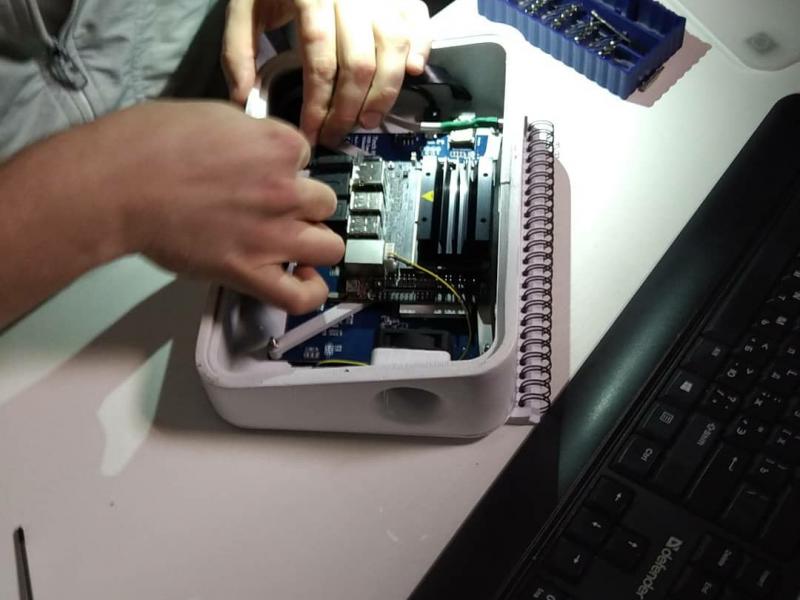

Проект «Университет открытий» ТГУ начинается с лекции «Инновационные разработки, аддитивные технологии и основы работы на 3D-принтере». Директор научно-образовательного центра «Интеллект» Алексей Кремлев рассказывает, что такое аддитивные технологии, сложно ли научиться работать на 3D-принтере и где применить такое изделие в повседневной жизни.

Что такое аддитивные технологии?

– Аддитивные технологии (Additive Manufacturing – от слова аддитивность – прибавляемый) – это послойное наращивание изделия с помощью компьютерных 3D-технологий. Изобретение принадлежит Чарльзу Халлу, в 1986 году сконструировавшему первый стереолитографический трехмерный принтер.

Аддитивные технологии в ТГУ

- Не имеющий аналогов в мире 3D-принтер

- Прибор для левитации частиц пенопласта – первый шаг к созданию ультразвукового 3D-принтера.

Интервью ученого ФТФ ТГУ Владимира Промахова:

Где их можно применить?

– Благодаря таким технологиям и 3D-печатанию человек может создавать множество полезных вещей для быта и здоровья, строительства и машиностроения, космонавтики, медицины и сельскохозяйственной промышленности. Аддитивные технологии могут обходится дешевле и безопаснее. Например, в авиастроении благодаря им создают более экономичный и легкий по весу авиатранспорт, при этом его мощность остается такой же.

Кроме того, с помощью аддитивных технологий ты сможешь создать любую вещь самостоятельно, например распечатать себе кроссовки на 3D-принтере или самостоятельно сделать игрушку, которую давно хотел, но не мог приобрести, или например, сделать потерявшуюся деталь от конструктора.

YouTube-канал Алексея Кремлёва с роликами об изготовлении разных предметов

Этому и многому другому ты сможешь научиться в специальном центре молодежного инновационного творчества «Интеллект».

Что такое «ЦМИТ Интеллект»? Как он работает?

– «ЦМИТ Интеллект» – это открытая мастерская на базе ТГУ для студентов и школьников. Мастерская оснащена высокотехнологичным оборудованием, 3D-принтерами, компьютерным классом, робототехническим конструктором и многим другим.

Наша основная задача как сотрудников центра – обучать студентов и школьников проектированию и прототипированию.

Что можно проектировать? Есть какие-то специальные программы для этого?

– Проектирование – это создание виртуальной 3D-модели, которая соответствует параметрам будущего изделия, в специальной компьютерной программе (САПР). Проектирование в САПР позволяет проверить свою идею, не тратя деньги и время на её реализацию в виде настоящего прототипа.

Создав 3D-модель, мы можем посмотреть, как она будет выглядеть, сколько материала нам нужно на её изготовление, сколько она будет весить, поместятся внутри все детали или нужно изменять размеры, будут ли вообще работать механизмы. Проще говоря, избавиться от элементарных ошибок, которые сложно увидеть на чертеже или в своих фантазиях. И после того, как мы убедимся в отсутствии ошибок и недочетов в нашей виртуальной сборке изделия, мы приступаем к этапу прототипирования.

Что такое прототипирование? Можно ли в вашем центре сделать прототип?

– Прототипирование – это изготовление предполагаемого изделия в функциональном жизнеспособном виде – в виде действующего прототипа. Полученные в САПР 3D-модели имеют реальные габаритные характеристики и могут спокойно передаваться на этап прямого цифрового и традиционного производства. То есть мы берем 3D-модель, прогоняем её через специальную программу САМ, которая дешифрует 3D в специальный набор команд G-код. И этот G-код отправляется уже на станки 3D-печати, ЧПУ (числовое программное управление), лазерной резки и фрезеровки. Также можно вывести чертежи для традиционного способа производства, например, токарной обработки.

После изготовления деталей происходит этап их постобработки: очистка, ошкуривание, покраска, нанесение дополнительной маркировки и сборка прототипа.

Если раньше, лет 40 назад, для создания функционального прототипа инженерам требовалось целое конструкторское бюро – здание в несколько этажей и десятки узких специалистов, то с появлением САПР, станков с ЧПУ и 3D-принтеров эта задача под силу любому студенту. И за короткий срок он может свою идею реализовать в виде изделия, которое можно подержать в руках, вывезти на международную выставку и там продать свою идею потенциальным инвесторам.

Какие технологии прямого цифрового производства есть в «Интеллекте» ТГУ?

– В первую очередь, это аддитивные технологии, или проще говоря, 3D-печать. Это самая современная и доступная на сегодняшний день технология цифрового производства. Когда я впервые увидел 3D-FDM принтер, это было лет 8 назад, он был из США и стоил порядка полумиллиона рублей. Но китайские умельцы сделали своё дело, и сейчас хороший 3D-принтер можно купить по цене смартфона, буквально за 16-18 тысяч рублей.

3D-печать сейчас доступна любому человеку. Но, как говорят, «есть нюансы»: не имея задач, которые нужно решать при помощи принтера, и не умея создавать 3D-модели под печать, сам девайс будет работать только в роли арт-объекта. Многие люди покупают, балуются, распечатывая несколько файликов из сети, и ставят его на полку, так как не знают, что с ним делать дальше.

Вот тут-то и появляется необходимость в нашем центре. У нас есть специальный урок, через который прошли уже сотни томских школьников и студентов. На нем за 25 минут вы научитесь делать свою первую функциональную 3D-модель, а за оставшиеся 20 минут – распечатать ее на самом принтере. Так через 1 академический час вы научитесь моделировать, будете знать, как устроен 3D-принтер, и будете уметь на нём печатать.

Следующая технология, которой мы обучаем, – это лазерная гравировка и резка. Это уже серьезное оборудование, на котором придется немного поучиться работать, приблизительно часов 6-8. Это, конечно, не сравнится с полугодовыми курсами на получение специальности токаря. Но в этом и прелесть ЧПУ-станков: на них не так сложно учиться, как кажется на первый взгляд.

Для начала придется разобраться с черчением и векторной графикой (AutoCad, CorelDraw, Adobe Illustrator и т.п.), а потом уже мы покажем, как запустить лазер и какие материалы на каких режимах на нём обрабатываются. У нас есть промышленные партнеры с серьезными лазерными станками по листовому металлу и заказы от клиентов. Так что у студентов есть возможность не только обучиться, но и подзаработать.

Самое сложное, чему можно научиться в нашем центре – ЧПУ-фрезеровка. Это и профессия, и искусство, овладев которым можно заниматься собственным бизнесом, изготавливая оснастки для производства, художественные изделия, инструменты, запчасти. Направлений деятельности очень много, выбирай любую и развивайся, главное – желание!

При обучении студентов главное – показать им открывающийся горизонт возможностей для самостоятельного развития. Применение аддитивных технологий в 3D-печати – это непаханое поле в современной России для ребят, умеющих думать, проектировать и производить.

С Алексеем Кремлёвым беседовала Анна Захарова, студентка факультета журналистики ТГУ

На лекции проекта «Университет открытий» директор Центра молодежного инновационного творчества «Интеллект» Алексей Кремлёв прочитал лекцию об основах работы с 3D-принтерами и параметрическое моделирование. Он также рассказал про инновационные разработки ученых и развитие науки в условиях новой – Четвертой – промышленной революции, на пороге которой стоит сейчас мир.

Четвертая промышленная революция и аддитивные технологии

Защита окружающей среды и осознанное потребление – сиюминутный тренд или образ жизни будущего? В рамках проекта «Университет открытий» Елизавета Чернова, член сообщества «Чистый университет» и Zero Waste – активист, рассказала, как перестать выбрасывать тонну мусора в год, и почему нынешнему поколению пора серьезно задуматься об экологическом будущем планеты.

Тема экологии волнует многих исследователей ТГУ, например, учёные ведут разработки эффективных методов переработки отходов. Изучая бактерии, участвующие в образовании сероводорода на свалках, биологи выясняют, какие именно бактерии выделяют ядовитый газ, и ищут способы их нейтрализации. В НИИ биологии и биофизики ТГУ занимались культивацией микроорганизмов, способных «переваривать» продукты нефтепереработки, тяжелые металлы и пластмассы. Благодаря технологии, созданной в ТГУ, было переработано порядка 10 тысяч тонн отходов Павлодарского нефтехимического завода, от разлива топлива и смазочных масел очищались железнодорожные пути.

Инновационное решение переработки пластиковых отходов предложил студент Томского государственного университета Гокма Сахат Туа. Он разработал проект переработки пластмасс в чернила для 3D-печати. Свой проект студент из Индонезии создал в рамках учебной программы ТГУ и Университета Маастрихта (Нидерланды).

Тема экологически позитивного стиля мышления активно развивается студентами и сотрудниками ТГУ. Экоактивисты обращают внимание на необходимость сохранения чистоты природы и своими проектами вносят посильный вклад в популяризацию экологичного стиля жизни. Так, например, силами сообщества «Чистый университет» организован раздельный сбор мусора во всех корпусах и общежитиях университета. Кроме того, регулярно проходят экопросветительские мероприятия и марафоны, например, «Экофест».

– Проект «Университет открытий» – это серия лекций, на которых можно узнать про исследования и научные открытия студентов, преподавателей и аспирантов ТГУ. Выступления наших лекторов зачастую затрагивают острые, актуальные темы, безусловно, значимые для общества. В первую очередь мы делаем это для абитуриентов, которые пока не включены в университетскую среду. На этот раз мы решили донести до них информацию о важности осознанного потребления и о сложности экологической обстановки в мире, – рассказывает сотрудник Управления нового набора ТГУ Полина Ефимова.

На своей лекции Елизавета Чернова рассказала, что проблема неэкологичного поведения кроется в особенностях функционирования общества потребления. Количество товаров, которое потребляет человечество сегодня, во много раз превышает его потребности. Рынок мотивирует покупать вещи, которые не являются необходимыми.

– На производство и доставку каждой вещи в магазин затрачивается определенное количество ресурсов. Это работа дизайнера, швеи, упаковщиков, транспортных компаний, киловатты электричества и литры бензина. Потребление в неограниченных количествах обесценивает те усилия и ресурсы, которые были вложены в создание продукта. В итоге мы перестаем ценить вещи, и они почти моментально оказываются на свалке, – рассказывает Елизавета.

Она призывает отказаться от ненужных вещей и постоянно спрашивать себя, насколько тот или иной предмет, который попал вам в руки, действительно необходим:

– Не стоит думать, что можно воспользоваться одноразовым стаканчиком или бутылкой – и без последствий выкинуть их. Нет, они будут еще очень долго гнить на свалке или станут частью большого тихоокеанского мусорного пятна. Я призываю перейти из состояния автопилота, в котором мы часто пребываем, к осознанному потреблению и разумно относиться к природным ресурсам.

Как Zero Waste – активист, Елизавета дала несколько рекомендаций по сокращению количество отходов:

- Покупать сезонные продукты местного производства

- Покупать еду без упаковки

- Класть покупки в свои пакеты

- Не выбрасывать еду вместе с другими отходами

- Брать с собой термос и не пользоваться одноразовой посудой

- Пользоваться контейнерами для раздельного сбора мусора

- Не дарить бесполезные вещи в упаковке

- Пользоваться натуральной косметикой

- Не покупать много одежды

- Ходить преимущественно пешком, экономить воду и электричество

– Многие думают, что отказаться от лишнего мусора невозможно. Но на собственном опыте могу сказать, что это не так. Где-то три года назад я решила попробовать использовать меньше пластика и одноразовых вещей. Постепенно я исключила их из своей жизни. Конечно, иногда я использую пластик, но я стремлюсь к тому, чтобы совсем не использовать пластик и перейти к полноценному Zero Waste, – добавляет Елизавета.

Для справки:

Цикл лекций «Университет открытий» – это образовательный проект Управления нового набора, в ходе которого все желающие могут ненадолго стать частью университетской жизни. Каждый может почувствовать себя студентом и узнать, чем занимаются учёные ТГУ сегодня. Формат лекций и мастер-классов предполагает активное вовлечение слушателей и использование необычных форматов представления материала. В конечном итоге цель каждого лектора – рассказать о своей теме просто и на доступном языке.

Записаться на следующие лекции проекта можно по ссылке.

Студенческие годы – отличное время, чтобы попробовать жить, как хочется именно тебе. Отличным подспорьем в этом стремлении является студенческое самоуправление. На лекции проекта «Университет открытий» магистрант ТГУ Даниил Шандала рассказал, как на протяжении веков менялись студенческие объединения, и на собственном примере показал будущим абитуриентам, какой насыщенной, яркой и интересной может быть университетская жизнь.

Кто такой Даниил Шандала

За годы обучения на факультете исторических и политических наук Даниил Шандала в буквальном смысле стал его лицом. Своей популярностью среди студентов и преподавателей он обязан не только активной работе в профсоюзной организации, но и Youtube-каналу ФИПН-ТВ, который был создан по его личной инициативе в 2016 году.

– Это видеоканал факультета, где я беседую с интересными людьми и освещаю важные события университетской жизни, – рассказывает Даниил, – На первом курсе я обнаружил, что на моем факультете не хватает коммуникационной среды. Я понял, что нужно работать в этом направлении. Создание информационной среды на факультете стало моей необходимостью. Я публично пообещал, что сделаю канал на Youtube, где будут новости факультета. Накопил на камеру, и мы с ребятами начали снимать.

Студенческое самоуправление. Как это было раньше

До 20 века студенты были вынуждены жить по строгому распорядку дня. Обучающиеся могли проводить досуг только за игрой на музыкальных инструментах или за просмотром пьесы в театре. Любая инициатива была недопустима. Никто не имели права реализовывать свои проекты. Был определенный устав, определенный распорядок, которому нужно было следовать беспрекословно.

Начало 20 века – время протестов. Студенты массово не выходят на учебу. Они требуют смягчения распорядка дня, расширения спектра прав и свобод. Такая активность – это веяние времени, вопрос антуража и тех нарастающих противоречий, которые были в российском обществе накануне первой русской революции.

После событий 1917 года начинается эпоха перемен. Никто не знает, каким будет завтрашний день. Победа большевиков в гражданской войне позволила им навязывать свои стандарты образования. Например, известно такое понятие как «пролетаризация общества»: все больше студентов – выходцы из рабочей среды. Происходит формирование единого идеологического аппарата. При этом в университете появляляются комиссии по удовлетворению нужд студенчества, которые помогают молодежи едой, одеждой и местами в общежитиях.

Студенчество сегодня

Сегодня перед студентами открывается масса возможностей по реализации личного потенциала. Различные объединения, клубы, научные конференции, стажировки и программы обмена – в университете есть все условия для того, чтобы найти свой талант.

Профсоюзная организация студентов – главная площадка, на которой студенты могут реализовывать свои инициативы и принимать участие в формировании молодежной политики. На базе профкома существует 14 комиссий. Институт кураторов, Клуб интеллектуальных игр, PR-комиссия, стройотряды – эти и другие профсоюзные объединения всегда рады принять новобранцев в свои ряды. И важно отметить, что все они созданы по инициативе студентов ТГУ. Так что возможность организовать что-то своё есть у каждого!

– Студенчество это очень яркое, полное, интересное время, поражающее своими масштабами, кардинально меняющее сознание, взгляды на мир и на жизнь. Этот пласт по-хорошему безбашенного периода, когда вы можете быть свободны абсолютно во всем. И тот багаж знаний, навыков и опыта, который остается с каждым, кто переступает порог университета, является хорошим подспорьем для успешной самореализации, – отмечает Даниил.

Для справки:

Проект «Университет открытий» – это серия научно-популярных лекций и мастер-классов для школьников и всех, кто хочет узнать, чем живет университетская наука в настоящий момент. Узнать о других лекциях проекта можно здесь.